La quasi-totalité des arbres fruitiers sont des arbres greffés, c’est à dire des végétaux composites, constitués d’une ramure appartenant à la variété fruitière spécifique et d’un système racinaire provenant d’un autre arbre : le porte-greffe. La greffe est une technique simple, pratiquée par les jardiniers depuis au moins trois millénaires.

LA GREFFE

Dans la nature, les arbres se reproduisent en disséminant leurs graines (pépins, noyaux). Les graines sont le produit de la fécondation d’un stigmate (organe femelle) d’une fleur par le pollen (mâle) de fleurs provenant, le plus souvent, d’un autre arbre. C’est la reproduction sexuée. Le semis génère des plants vigoureux, sains, mais hétérogènes.

Les variétés fruitières, « créées » par l’homme, ne se reproduisent pas fidèlement par le semis. Si l’on veut reproduire fidèlement une variété, on doit utiliser la voie de la reproduction végétative. Elle repose sur la capacité qu’a un morceau du végétal prélevé à reconstituer l’ensemble des organes du pied « mère ». Les différents modes de reproduction végétative sont : le bouturage, le marcottage, le drageonnage et le greffage. Pour les espèces produisant facilement un bon système racinaire (le figuier, par exemple), le simple bouturage (ou le marcottage) est efficace sans qu’il soit besoin de passer par la greffe. Mais privilégier la bouture plutôt que le drageon, qui perpétuerait la tendance à drageonner. C’est la plaie pour les pruniers..

Dans tous les autres cas, on procède au greffage qui a pour but de reproduire un végétal en lui conservant ses caractéristiques propres. Il consiste à fixer, le plus intimement possible, un végétal ou une portion de végétal, sur un autre, qui lui sert de support, en vue d’obtenir une soudure. La quasi-totalité des arbres fruitiers sont des arbres greffés, c’est à dire des végétaux composites, constitués d’une ramure appartenant à la variété fruitière spécifique et d’un système racinaire provenant d’un autre arbre : le porte-greffe. La greffe est une technique simple, pratiquée par les jardiniers depuis au moins trois millénaires. Outre son rôle incontournable de propagation et sauvegarde des variétés anciennes, menacées d’extinction ou plus simplement devenues introuvables dans le commerce, le greffage, en jouant sur les types de PG, permet de :

- – cultiver l’arbre sur des sols qui ne lui conviennent pas naturellement, trop ou pas assez calcaires (Pêcher sur Amandier) trop secs ou trop humides .

- – obtenir des arbres de la taille souhaitée, plus petits, (Poirier sur Cognassier) ou plus vigoureux.

- – accélérer la mise à fruits (Noyer Royal sur Noyer Noir).

- – protéger la variété contre certains de ses prédateurs (vigne sur hybrides résistant au phylloxéra)

- – améliorer le calibre et la qualité des fruits.

- – ou même, de réaliser des arbres « bizarres » mais utiles pour l’amateur, pour produire des fruits de plusieurs variétés sur un même arbre, .

- – réunir, sur un seul pied, les deux sexes d’une espèce dioïque (actinidia)

- – reconvertir un arbre d’une variété en une autre variété plus intéressante

- – transformer un sauvageon en arbre de verger.

1- LE CAMBIUM (Rappels de physiologie végétale)

Pour croître, garder en pleine santé un corps de plusieurs tonnes et produire chaque année une ou plusieurs centaines de kilos de fruits, l’arbre a besoin de 4 éléments :

- de l’eau,

- des sels minéraux qu’il puise dans le sol par ses racines,

- des rayons du soleil

- et du gaz carbonique assimilé par ses feuilles.

Formidable laboratoire de synthèse, l’arbre opère en permanence, sauf pendant le repos hivernal, la combinaison de ces 4 aliments pour fabriquer le bois de son architecture, les feuilles (le laboratoire) et les fruits (sa progéniture). Un double courant de liquide nourricier irrigue en continu son corps :

- – la sève brute, composée d’eau et de sels minéraux, est puisée par les racines. Elle monte par la partie périphérique du bois jusqu’aux feuilles, où, sous l’action de la lumière solaire, elle subit avec le gaz carbonique la synthèse qui la transforme en sève élaborée,

- – la sève élaborée, aliment complet, mélange d’eau et des composants organiques synthétisés dans les feuilles sous l’action de la lumière , va redescendre, dans toutes les parties de l’arbre pour nourrir les cellules, permettre leur multiplication et le développement des organes : rameaux, bourgeons, écorce, racines. Cette sève élaborée, descendante, circule dans le liber, situé sous l’écorce. Entre ce liber et le bois, une mince (double) couche de cellules appelée assise génératrice ou cambium.

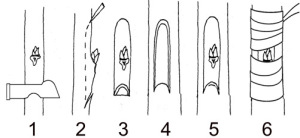

Tout greffeur doit apprendre à bien reconnaître cette couche vitale de l’arbre. Seule partie réellement vivante du tronc, c’est par elle que s’opère la croissance de l’arbre. Elle génère vers l’intérieur, les nouvelles couches de bois, et vers l’extérieur, les nouvelles couches du liber. C’est à ce niveau que doit être inséré le greffon. Pour qu’une greffe réussisse, il faut que les cambiums du porte greffe et du greffon soient mis en contact. C’est la condition nécessaire pour que la soudure s’opère et que la circulation des sèves soit assurée entre ces deux composants de l’arbre greffé.

Entraînez-vous à bien repérer le cambium. La coupe transversale fraîche d’un rameau s’oxyde à l’air, en moins d’une minute. Le cambium, très mince couche de cellules, apparaît sous la forme d’un cercle foncé séparant le bois blanc jaunâtre et le liber (écorce jeune) , blanc verdâtre. Une autre façon, encore plus spectaculaire pour mettre en évidence le cambium. Quand on prend, pour en faire un manche de fourche, une branche de châtaigner bien en sève et qu’on en détache l’écorce, celle-ci vient, en longues lanières, laissant apparaître le bois qui semble recouvert d’une substance huileuse et brillante, c’est le cambium

2- L’AFFINITÉ

On ne peut greffer une espèce sur n’importe quelle autre. La soudure des deux éléments n’intervient que s’il y a affinité entre le sujet et le greffon. Cette affinité est fonction d’un grand nombre de facteurs, dont principalement la proximité génétique entre cellules du greffon et cellules du porte-greffe. La greffe ne prend jamais quand sujet et greffon appartiennent à des familles botaniques différentes. Quelquefois, quand ils sont de genres différents, mais de la même famille (poirier sur aubépine ou sur néflier). Souvent, quand ils appartiennent au même genre (pêcher ou amandier sur prunier). Presque toujours, quand ils appartiennent à la même espèce. Mais l’affinité ne se manifeste pas en tout ou rien. Entre rejet total du greffon et parfaite symbiose avec le porte-greffe, on rencontre de multiples cas d’affinité imparfaite qui se manifestent par de gros bourrelets au niveau de la soudure ou par le rejet à terme du greffon. Ce défaut d’affinité peut se rencontrer au sein de la même espèce : toutes les variétés de poiriers ne présentent pas entre elles une parfaite affinité. Un manque d’affinité entre PG et greffon n’est pas toujours d’origine génétique : une vigne très précoce type Madeleine dépérit sur un PG tardif.

3- LE BON MOMENT

Les chances de réussite de la greffe sont directement fonction de l’état végétatif du PG et du greffon. La période de greffage est différente selon le type de greffe choisi : les greffes à rameaux détachés (quelquefois appelées greffes de printemps) s’effectuent, en fait, en fin d’hiver, quand la montée de sève brute repart et les yeux du PG commencent à gonfler. Les greffes à œil dormant s’effectuent au contraire en fin d’été, quand le flux de sève élaborée se ralentit. Donner une date précise n’a aucun sens, le réveil de l’arbre ne se produit pas au même moment d’une année sur l’autre, selon le microclimat du lieu, selon qu’il s’agit d’un pommier ou d’un châtaigner.

Ne suivez pas les dictons d’éphémérides : « A la Saint Thrazibule… ». Servez-vous de vos yeux pour examiner l’état du P.G. Et vérifiez que le P.G.est bien en sève : l’écorce doit se soulever facilement et laisser apparaître un cambium bien brillant.

4- LE BON MATÉRIEL

Un greffoir (écussonnoir ou « à vigne ») est utile, mais un opinel, parfaitement affûté « comme un rasoir » (voir l’affûtage) et bien désinfecté, fait aussi bien l’affaire. Autres outils souvent nécessaires : sécateur, serpette, scie, quelquefois tronçonneuse. Le mastic à greffer, pour panser les plaies, est indispensable pour les greffes à rameaux détachés. Le choix du matériel végétal est fondamental : récolte des greffons, gourmands d’un an, prélevés sur des arbres sains. Conservés tels que leur vitalité ne soit pas compromise. Pour les greffes de printemps, les rameaux sont prélevés en début d’hiver et conservés en chambre froide, ou dans le bac à légumes du frigo, ou encore sous du sable humide au pied d’un mur au nord. Pour les greffes d’été, les greffons sont prélevés le jour-même. On coupe les feuilles en laissant le pétiole et on protège du dessèchement : soit entourés de papier humide et enfermés dans un sac plastique ou logés, avec quelques gouttes d’eau, dans une bouteille (type eau minérale) fermée.

Commentaires récents